两个月以来,新型冠状病毒肺炎的扩散在世界范围内引起广泛关注,中国政府和全国民众正全力投入抗击疫情的战斗之中。

为推动新冠肺炎疫情的防控,帮助政府、企业、社会妥善应对由此引发的各方面问题,盘古智库迅速反应,组织包括学术委员、研究员等在内的智库专家提出了一系列建议。

从1月23日(农历大年二十九)开始,盘古智库陆续向有关机构提交内部建议10余份,包括《盘古智库关于武汉新型冠状病毒肺炎的四十五条建议》等。同时,向社会公开发布疫情影响分析和建议70余份,包括《疫情过后,中国经济怎么走和我们怎么办》(1月31日)、《各地扶持中小企业政策措施观察报告》(2月6日)、《关于疫情后经济恢复的若干建议》(2月12日)等,得到了各方的积极反馈。

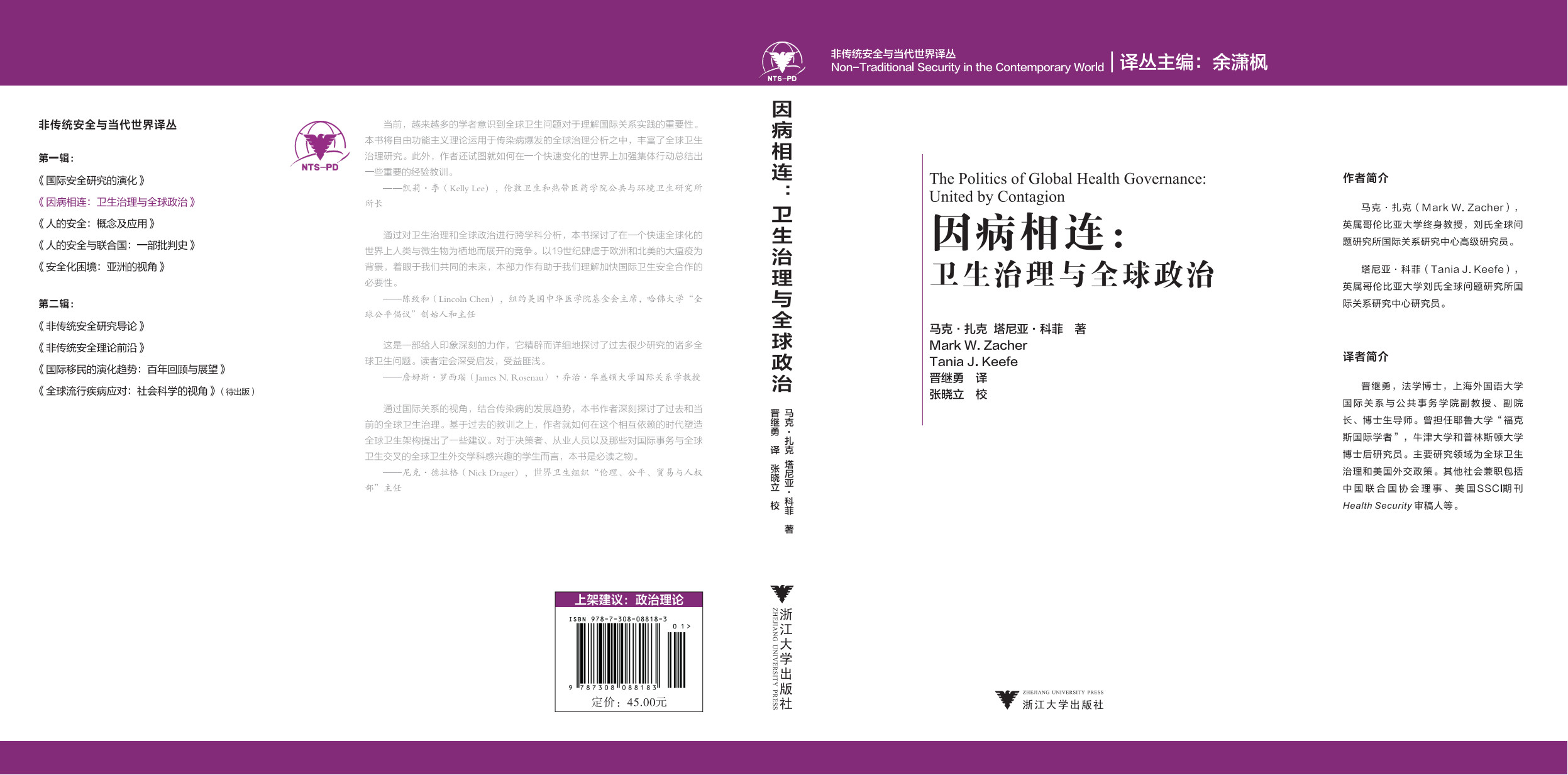

本书是英属哥伦比亚大学刘氏全球问题研究所国际关系研究中心的马克·扎克(Mark W. Zacher)教授和塔尼亚·科菲(Tania J. Keefe)研究员的学术结晶。作者在全面梳理传染病的全球化过程基础上,深入探讨了20世纪全球卫生治理机制发展过程中的国际政治斗争,分析了当今全球卫生治理机制的建构和各种行为体间的互动,进而反思了当代全球卫生治理中存在的问题,提出了在快速变化的当代世界中加强集体行动的重要建议。

本文作者系盘古智库学术委员、浙江大学非传统安全与和平发展研究中心主任余潇枫,文章来源于译著《因病相连:卫生治理与全球政治》。

1

全球“因病相连”,非传统安全治理迫切需要理论关切

“新型冠状病毒”(Corona Virus Disease 2019,简称COVID-19)疫情的大爆发一度引起世界“恐慌”。仅从首发病例起到28日早上8时,全球约有82560人感染,2813人死亡,受感染的国家和地区达到50个左右,中国总病例为78959例,死亡人数为2791人。其传染速度之快,传播之广,危害之大,着实令人惊愕。这再次证明了全球“因病相连”的错综复杂现实,《因病相连:卫生治理与全球政治》一书的理论关切之重要。

本书是英属哥伦比亚大学刘氏全球问题研究所国际关系研究中心的马克·扎克(Mark W. Zacher)教授和塔尼亚·科菲(Tania J. Keefe)研究员的学术结晶。作者在全面梳理传染病的全球化过程基础上,深入探讨了20世纪全球卫生治理机制发展过程中的国际政治斗争,分析了当今全球卫生治理机制的建构和各种行为体间的互动,进而反思了当代全球卫生治理中存在的问题,提出了在快速变化的当代世界中加强集体行动的重要建议。他曾在书中转引世界卫生组织(World Health Organization,简称WHO)关于SARS危机的重要评述:对所有国家来说,最重要的教训在于,在当今这个由电子技术相连的全球化的世界上,那种因为害怕对社会和经济造成影响而隐瞒传染病爆发的行为,只是带来高昂代价的短期权宜之计,并将会失信于国际社会。作者在专门为译书中文版写的序中特别指出:中国是全球卫生治理领域中的一个关键行为体,中国在当今世界舞台上发挥着独特而重要的作用。

公共卫生问题与政治问题本来就是具有高关联性的两个研究领域。诚如德国政治家鲁道夫·魏尔啸(Rudolf L. K. Virchow)所言:医学是一门社会科学,政治学只不过是广义上的医学。美国印第安纳大学的大卫·费德勒(David P. Fidler)教授为了分析国际政治和病毒微生物挑战之间的互动过程,专门创造了一个新词——“微生物政治学”(microbialpolitik)。随着全球化进程的推进,世界更是呈现出“微生物世界的一体化”(the microbial unification of the world)趋势,公共卫生问题与国际政治的关系日益密切。一方面,全球化使得埃博拉病毒、SARS、H1N1以及新型冠状病毒等传染病随着便利的交通迅速向世界各地传播,微生物不需要携带护照也无需跨越主权国家的地缘政治边界便足以削弱单个主权国家对公共卫生的控制能力;另一方面,全球化使得一国内部的个人和公共卫生事务越来越成为全球的公共性事务,加剧了国际社会在生物安全方面存有的共同脆弱性。基于世界各国在卫生安全领域的相互依赖性,国际社会越来越认识到全球卫生治理问题已不仅仅是一个技术问题,而是一个需要共同政治承诺的合作议题。

非传统安全是一种完全不同于传统安全的领域。如果说传统安全面临的主要是军备性安全困境,那么非传统安全面临的则多是资源性安全困境,前者需要军事的“对抗与平衡”,后者则需要资源的“合作与共享”。近年来的事实证明:传统的基于功能主义之上的国际卫生合作在治理方面受到了诸多因素的制约,一种基于建构主义之上的更为开放、更具合作性的全球卫生治理方式正在被创造出来。因此,从国际政治的视角来探讨全球卫生治理问题具有深切的必要性——全球卫生治理首先需要各国的政治承诺。

2

“低政治”的卫生问题愈加成为“高政治”的安全问题

“公共卫生是所有其他安全形式的基本信条。”21世纪初叶频发的公共卫生危机以及9·11事件后爆发的炭疽生物恐怖袭击使得卫生问题愈发具有“威胁安全”的含义——对人的安全、国家安全乃至国际安全都构成了严峻挑战。1994年,联合国开发计划署(The United Nations Development Programme,简称UNDP)在《人类发展报告》中首次系统引入并阐述了“人的安全”的概念,列出了其内涵的七大要素,即经济安全、食品安全、健康安全、环境安全、人身安全、共同体安全和政治安全。而一项卫生议题,往往涉及其中的诸多安全要素与安全领域。事实上,卫生问题和卫生危机对国家安全构成的威胁已经越来越引起各国的关注。

曾作为联合国安理会主席的美国副总统戈尔声称,艾滋病是“一种安全危机,因为它不仅仅威胁到公民个体,还对那些用来规范并维护一个社会性质的制度构成威胁”。国家安全的程度取决于国家维护安全能力的程度,卫生问题作为非传统安全研究领域所关注的一个重要领域,亦是非传统安全能力建设所要关注的重点领域。美国学者安德鲁·普里斯·史密斯(Andrew T. Price-Smith)直接把卫生治理能力视为国家能力要素之一,他认为,国家能力的一个重要衡量标准就是看一个国家是否具有应对传染病爆发的能力。因为,大规模传染病的爆发和潜在的生物恐怖可以极大地削弱一个国家的国家能力。就国内层面而言,这种国家能力的削弱还使得政府无法向其民众提供有效的公共产品,从而降低其合法性,进而引起社会动荡和国家失败,甚至带来动乱。就对外政策而言,大规模传染病的爆发也会带来巨大的经济损失,结果造成国家整体实力的削弱,从而危及国家安全。

诚如亚洲学者彼得·乔克(Peter Chalk)对传染病跨国传播带来的危害所作的概括:打击民众对政府应对能力的信心;阻碍经济发展;破坏一个政体赖以维系的社会基础构架;助长区域间的紧张气氛和不信任;滋生生物恐怖主义和生物战争等。就卫生危机对国际安全构成的威胁而言,令人担忧的方面有:“艾滋病”“埃博拉”等公共卫生危机导致的失败国家会成为恐怖主义滋生的温床;卫生危机的频发会促使一些国家加大生物安全防御方面的生物技术研究,但进攻性的生物技术研发和防御性的生物技术研发难以区分,加之《生物武器公约》框架下关于生物技术研发方面各国间不存在有效的信任措施,就可能引起国际生物武器军备竞赛,加剧国际生物安全困境,最终危及国际安全。本书作者亦表达出了类似的担忧:恐怖分子有可能使用致病的生物战剂来实施生物恐怖袭击,而疾病的全球传播也将会削弱一个国家的基础设施,并引起政治动荡和骚乱。

3

卫生危机愈加容易引发特大“非常态危机”

任何一种危机均是不安全的急难状态,其特征是不安全、不确定、超常、紧急、可转化。由非传统安全威胁引发的危机可称为“非传统安全危机”,它与一般的公共危机有共同之处,如诱因上的同质性、状态上的同态性、后果上的同向性、目标上的一致性。但它们之间有重要的不同之处:面对“传统安全危机”或“公共危机”,政府多通过“管理”的路径进行防控,而面对“非传统安全危机”,则需要自上而下与自下而上相结合的“治理”路径,需要民间组织的积极参与。“管理”与“治理”虽一字之差,却是两种不同的危机治理范式。

传统安全危机研究较多关注由“风险”引发的危机并延伸出风险的两种解决范式,即“理性—工具范式”与“商谈—建构范式”。非传统安全危机研究则较多关注“威胁”引发的危机,因为非传统安全威胁在生活中是显在、实存的,并随着其程度恶化而向危机演化。当超过了某种“阈值”或由于某一不特定事件的“触发”,就会迅速形成起初的“常态危机”;如果再应对不当,临界点、转折点把控不力(包括理念错位、信息错乱、时机错失、资源错配等),则会迅速升级为重大或特大“非常态危机”,需要通过国家启动压倒一切的特别程序甚至进入“准战时”状态进行应对。

由于“非常态危机”直接源起于“常态危机的失控”或常态应对无法掌控的“重大威胁”,使得这类危机的源起、演化、危害不同寻常,只启动一般的程序与动用一般的力量往往不足以有效应对,需要更高层次、更大部门、更广资源、更多主体的参与才能进行应对,如我国全力应对这次新冠肺炎疫情的联防联控机制多达32个部门。作为非传统安全领域的“非常态危机”有一个演化的进程,即重大威胁—紧急事件—常态危机—非常态危机—特大非常态危机,这次COVID-19危机演化也基本符合这条路径。

当然,法律运用是非传统安全危机应对的最重要途径。疫情期间,第十三届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过了“关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定”,在相关法律修改之前做出这项“全面禁止”的决定十分必要,也十分紧迫。与此相应,中国的《生物安全法》立法也因这次疫情而提速。同时,国际合作也是不可忽视的极重要途径,我国政府积极做好与世界卫生组织、有关国家的沟通协调,共同防止疫情扩散蔓延。“中国绿发会”与全球七十余个致力于环境保护与生态物种保育的机构一起,“联名致信世界卫生组织、世界动物卫生组织和联合国环境规划署的负责人,敦促引起对因滥捕滥用滥食野生动物而导致严重后患的重视,并在全球范围内即刻采取有效行动”。

4

卫生治理愈加成为全球外交的重要议题

随着SARS、H1N1以及新型冠状病毒等新发和复发传染病的频发,非传统安全领域中的公共卫生治理问题已经逐渐被各国纳入外交议程之中。这些全球性的卫生问题一方面促成了各国的合作,另一方面在某些时候也会成为外交争端的诱因。H1N1爆发期间,中国和墨西哥之间的外交龃龉就是一例。发展至今,卫生治理不再被列于传统的“外交议题”之外。“卫生关切、利益和承诺已深嵌于外交政策努力之中,全球卫生不可能在世界事务中回归到‘低政治’的外层边缘。”早在2007年3月20日,巴西、法国、印尼、挪威、塞内加尔、南非和泰国等七个国家的外交部长共同发表了《奥斯陆部长级宣言》(Oslo Ministerial Declaration),发起了将卫生作为外交政策核心内容之一的“外交政策和全球卫生行动”(FPGH),力求通过卫生治理促进外交合作。

作为世界上最大的发展中国家,我国也通过各种区域机制和全球机制积极推动公共卫生外交,特别是在SARS危机之后更加积极地参与全球卫生安全机制的建构与公共卫生外交的推进。例如,我国通过“中非合作论坛”向非洲国家提供了大量的卫生援助;我国在亚太经合组织框架内与其他成员方积极开展公共卫生合作,力图改善亚太地区公众的疾病防御能力、防止流行性疾病爆发、提高区域内卫生安全等。我国已经举办了多期“全球卫生外交高级培训班”,从理论上探讨和指导当今的卫生外交活动。全球卫生议题纳入外交轨道是基于严峻现实考量而采取的必要之举,也从某种程度上体现出外交关注人本身或“人的安全”的价值取向,“以人为本”的外交伦理取向正在成为当今外交的新共识。

近些年,关于公共卫生治理的理论成果日益增多,如杰里米·布朗(Jeremy Brown)所著的《致命流感:百年治疗史》(Influenza:The Hundred Year Hunt to Cure the Deadliest Disease in History,2020)马克•霍尼斯鲍姆(Mark Honigsbaum)所著的《疾病大流行世纪:恐慌、歇斯底里与傲慢》(The Pandemic Century: One Hundred Years of Panic, Hysteria, and Hubris,2019)、《看不见的杀人魔:病毒的爆发》(Invisible : outbreak of virus,2017),玛蒂尔德·布瑞尔(Mathilde Bourrier)和娜莎莉·布伦德(Nathalie Brender)编著的《全球流行疾病应对:基于社会科学的视角》(Managing the Global Health Response to Epidemics:Social Science Perspectives,2019),普拉尼·利亚姆帕特唐(Pranee Liamputtong)编著的《公共卫生:地方与全球的视角》(Public Health: Local and Global Perspectives,2016),内森·沃尔夫(Nathan Wolfe)所著的《病毒来袭:如何应对下一场传染病爆发》(The Viral Storm: The Dawn of a New Pandemic Age,2011),罗娜·威尔(Lorna Weir)和埃里克·米克哈洛夫斯基(Eric Mykhalovakiy)合著的《全球公共卫生警示:创造一个警觉的世界》(Global Public Health Vigilance: Creating a World on Alert (Routledge Studies in Science, Technology and Society,2010)等。非传统安全威胁的全球化,必然关涉全球政治,关涉人类命运共同体的建构。《协商治理与非传统安全:以东南亚及周边地区为例》一书作者梅里·卡巴莱诺-安东尼,在书中把公共卫生安全治理置于了环境安全治理、移民治理、灾害治理、核能安全治理、食品安全治理等之先,足可见她对公共卫生安全的重视,并且她还特别强调了国家间、地区间合作以及非国家行为体参与非传统安全危机治理的重要性。

这次新冠肺炎疫情爆发后,在2020年2月20日的日内瓦联合国新闻发布会上,有来自160多个国家和30个国际组织的领导人表示支持中国的抗“疫”努力。同日,中国和东南亚国家联盟(Association of Southeast Asian Nations,简称东盟)也在东盟特别外长会议上共同表示要通过及时分享信息和最佳做法来加强合作。2月18日,权威的国际医学杂志《柳叶刀》(Lancet)发布了有27位来自美国的著名公共卫生科学家和八个国家签署的一封信函,标题为“支持中国科学家、公共卫生专业人员和医疗专业人员对抗COVID-19的声明”。世界卫生组织对这次新型冠状病毒命名本身就有特别的意味,即避免将此病毒与地域、动物或个人所关联,很好地体现了消除歧视以促进国家间良性外交的全球视野。影响世界的公共卫生突发事件,既是一个危机事件,也是一个与国际关系密切相关联的外交事件,由于中国的出色努力,在世界卫生组织执行委员会会议上,几乎所有成员国都在疫情防控问题上赞扬了中国负责任的做法。

5

卫生治理愈加具有全球政治的维度

进入21世纪,人类正在书写全球卫生新时代,中国、印度、巴西、南非等中等收入大国的全球卫生支出在逐步增长,人的发展与人的保护越来越成为维护“人的安全”的重要维度。1948年生效的《世界卫生组织宪章》和2005年新修订的《国际卫生条例》,反映了卫生治理过程中国际政治的内在张力。具体而言,卫生治理过程中的政治博弈主要体现在两个方面:

首先,如何平衡发达国家的药品专利权和发展中国家的药品可及性之间的矛盾(这实际上也是一个南北矛盾问题)。发达国家为了获取高额的垄断利益,对药品专利权的维护可谓不遗余力。由药品专利权导致的药品价格高昂在一些发展中国家造成了公共卫生危机。虽然国际社会在世界贸易组织框架下就两者之间的矛盾制定了一些灵活性措施,如“强制许可”或“平行进口”等,但是发达国家特别是美国时常利用双边贸易协定来迫使发展中国家放弃上述灵活性措施。

其次就是南北卫生差距问题。其中最为明显的莫过于“10/90差距”问题,也即每年投入医疗卫生事业研究的经费中,只有10%的经费被应用于占世界人口90%的大多数人所共同面临的公共卫生问题。美国学者法默(P. Farmer)将南北卫生差距比作一种“结构性暴力”。这实质上涉及发展中国家的发展权和健康权问题,但作者在本书中指出,发展中国家往往无法成功地应对发达国家施加的压力。尽管卫生治理过程中国际政治斗争激烈,但本书作者特别强调了要关注发达国家和发展中国家在卫生安全方面所面临的相互依赖性或共同脆弱性,并指出和解释了全球卫生治理的三种战略:一是增强传染病的监测能力并增加透明度,促进政治行为体之间进行有效合作;二是为应急干预和长期的健康促进计划提供经济和物质帮助,促进全球卫生伙伴关系(GHPs)的发展,即促进国家、政府组织、非政府组织、慈善基金会和私营公司等行为体之间的诸多合作;三是通过规则制定以规定和禁止特定行为,并且鼓励各种行为体遵守全球卫生治理规范。

全球化的深入已经使得卫生治理呈现出多元治理的特征而具有了全球政治的维度,卫生安全的实现需要全球卫生治理机制的创新与全球政治机制的建立。卫生问题的产生有其深刻的国际政治根源,卫生问题的处理也常被高度政治化。正如作者所指出的,发达国家利用其优势影响了那些饱受卫生问题困扰的国家的变革;同时,20世纪下半叶,关于一些国家未能上报本国疾病爆发事件的指控举不胜举,有些国家担心,如果公开疾病爆发信息,那么会招致其他国家对其货物和公民的禁运,进而使得全球卫生问题被忽视;再就全球卫生伙伴关系来说,各种机制相互独立运作,缺乏一个协调系统从总体上提高卫生水平,也缺乏有效的问责机制,以致造成资源浪费。因此,我们必须从全球政治的高度来审视卫生治理问题,卫生治理与全球政治“因病相连”已是一个不争的事实。发达国家不但是发展中国家卫生危机治理中的利益相关者,而且还应对发展中国家的健康促进负有道义责任。这就需要发达国家为全球卫生治理做出并落实其政治承诺,切实兑现联合国《2030年可持续发展议程》框架下对广大发展中国家承诺的卫生援助。就我国而言,在占世界五分之一人口的国家实行有效的卫生治理,这本身就是对全球卫生治理的巨大贡献,我国在积极参与国际卫生合作的同时,更应该将国内卫生治理这一非传统安全问题上升到国家安全战略领域,做好医疗体制改革;同时要充分利用世界贸易组织框架下关于药品专利权的灵活性条款,促进外国专利药品在我国的可及性。

作为卫生治理和国际政治学科之间交叉研究的重要学术成果,《因病相连:卫生治理与全球政治》一书对于全球卫生政策的制定具有十分重要的指导意义,也为非传统安全治理提供了一个极为新颖的研究视角。(注释略)

文章来源于译著《因病相连:卫生治理与全球政治》,浙江大学出版社

图文编辑:车起咏

责任编辑:刘菁波